映画『DIVOC-12』完成披露試写会に立ち会って –藤原季節さんへ この作品に出会うことができてわたしも救われました

2021年の夏は、サバイバルホラーゲームの主人公になったつもりで家を出ていた。

公園のある通り沿いは花壇に腰掛けて酎ハイを飲む人たちがいる。ビルの裏はタバコを吸うスーツの人がいる。駅前のファーストフード店の前は食品配達員の方たちががたまって話している。避けるべき道、避けるべき場所を覚える。すれ違ってしまったらライフが1つ減る。HPマックスのままゴールへと行け。

余計な思考をしないように暮らすライフハックのはずだったけれど、そのせいで顔の半分を覆うマスクの有無や種類がいかにも教養や信条を表していると思い込むことが容易になってしまった。

実際にはゲームのように属性が頭の上に表示されているわけもないのに、あまりにも人に会わないから、繊細な変化やその人それぞれに文脈があることを実感しにくくなった。少しでも鈍感になることが自分を守ることにもなったが、全ての人びとに均一的な良心を求め、自分は正常な側にいると思いたくなることにも繋がった。とても天気が良かったりすると、ふとその行為の底意地の悪さをどこかで知っていることに気づき、罪悪感で泣きたくなる。

『DIVOC-12』という12編の短編オムニバス映画は、そういう夏を乗り越えて公開された。

12人の監督による10分12本の短編映画集は、COVIDの文字を逆から書き換えた「DIVOC」と名付けられた。「コロナをひっくり返す」という意味が込められている。ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているクリエイター、制作スタッフ、俳優が継続的に創作活動に取り組めるようにと立ち上がったプロジェクトだそうだ。三島有紀子監督、藤井道人監督、上田慎一郎監督が中心となり3チームが組まれ、公募によって選ばれた新人監督を含む12人の監督が集結した。

12編の中には今年出会ったわたしの推し・藤原季節さんの主演作『よろこびのうた Ode to Joy』も含まれる。

映画公開前から、本作を手掛けた三島有紀子監督とふたりでインタビューに答えている記事があがった。内容もあらすじもぼんやりとしかわからないまま2人の語りを読み解くたび、10分間の短編映画のことを語っているとは思えない熱量の内容に、混乱するような気持ちになった。

仙台の方言を話す役らしいのだが、その役作りのため誰にも言わず1人で仙台に行き、方言を勉強し、東日本大震災の跡の見える場所を訪れ復興の現実を学び、クランクイン10日前からは役の衣装とスニーカーを履いて歩き続けていたらしい。三島監督が「わたしも知らなかったんだけど…」と驚いて語ったこのエピソードは、藤原季節さんにとってはきっと語るほどのことでもない普通のことで、彼女がいなかったら世に出ることがなかったのかもしれないと思うとゾッとする。

確かに彼は今年出演した映画でも、ろくでもない青年を演じるために飲み歩いて風呂に入らず家にも帰らずグズグズになって撮影に臨んだりしていた。あの作品も登場時間は10分くらいだった気がする。時間は関係ないのだろうが、それにしても衣装を着てひたすら歩いてみようと思う発想はどこから来るのか。役とともに生きるためにものすごい時間を掛ける方なんだろうと今回いっそうに感じた。

三島監督も、出てくるエピソードから見る仕事への緻密さ、そこに感情を全部のせているのだろう力が凄まじかった。プロフィールが作中明かされない登場人物について、年表を作って渡していたり、瞬きの数といった細かい身体表現まで調整してくれたそうだ。

藤原季節さんはインタビューで監督のことを「魂を削って撮っていた」「感受性が堰き止められない人」と表現していた。彼はブログやインタビューでの語り口がとても魅力的で、伝わりやすい、でも尖った言葉選びが繊細な人だ。そういう方の「感受性が堰き止められない」とは、最上級の褒め言葉なんだろうと思った。監督がこういう表現を引出させてしまう方であること、そういう仕事をすることになる状況にも興味を持った。

2020年は様々な業界への危機的状況を共通言語で話すことができたぶん、痛みをわけあう優しさを持てたし、支援の活動も盛んだったように思う。

対してその延長にあった今年は業界によって状況が様々で、生活を立て直そうとそれぞれが必死だったぶん、あの頃支援の気持ちを持っていた業界の現在も追いにくくなってしまっていた。そういう今のタイミングでクリエイター支援の目的で、この大きな規模で作品が発表されることがとても素晴らしいと思った。まだまだこの世界を生き抜くに大変なことは明らかだ。

このDIVOCのプロジェクトで出会い、作品を作ろうとした2人が、この熱量で語らっていることはとても素敵だ。どんな作品になっているか分からない時期から、きっと2人にとってとても大切な作品になっているのだろうことは予想できた。

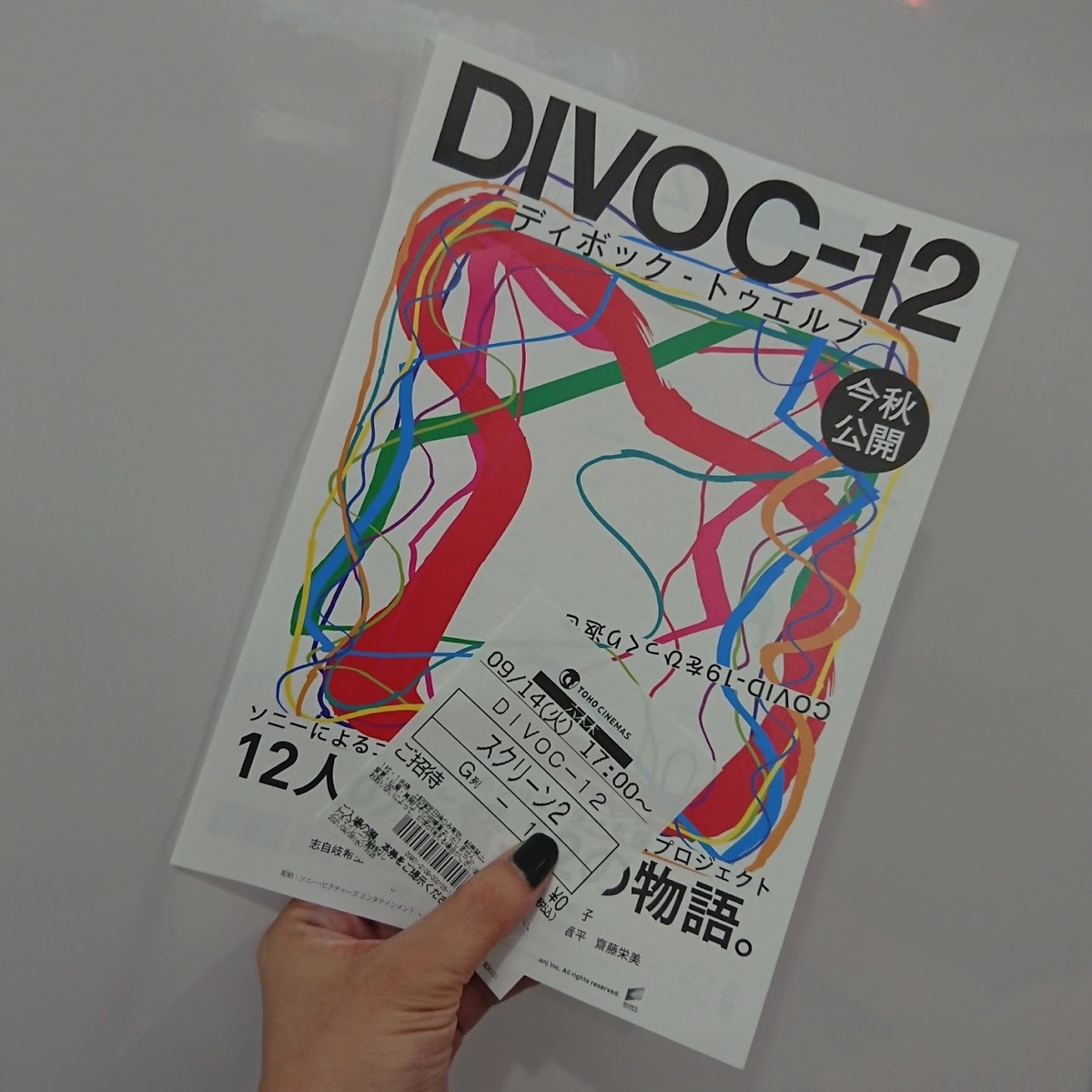

そうして楽しみに待っていた本作、なんと幸運なことにTwitterのリツイートで応募した完成披露試写会に当選し、立ち会う機会をいただいた。

公開約2週間前にあたる9月14日、応募抽選で招待された40名と限られたメディア、監督たちが集まったが、340席あるシアターに前後左右1席ずつを空けて座った客席は、かなりがらんとしていた。

司会者の方に名前を紹介されて並んでステージにやってきた監督と出演者の皆さんはそれでも、足を運んできたわたしたちに感謝の気持ちを伝えてくれた。

チームのリーダーとなった3人の監督とメインキャストが登壇、客席には各チームの監督たちが揃っていて、この映画の企画によって初めてこの量の監督の作品たちと出会えるんだな、と実感した。

/

— 『DIVOC-12』公式アカウント (@divoc_12) 2021年9月14日

本日は映画『DIVOC-12』

完成披露試写会でした🍿

\

メイン3監督の #藤井道人 監督、#上田慎一郎 監督、#三島有紀子 監督、

作品に出演された #ロンモンロウ さん 、#松本穂香 さん、#小関裕太 さん、#藤原季節 さんが舞台挨拶にご登壇🎉

レポートもお楽しみに🙌#DIVOC12 #10月1日公開 pic.twitter.com/svJBalIfPR

40分程の時間の舞台挨拶の後、映画の上映という段取りだった。

舞台挨拶では登壇者ひとりずつの挨拶があり、司会の方から質問をふられる形で監督たちが自身の作品に関するお話、役者さんたちへのねぎらいの言葉を語った。役者の方々からは作品制作の感想や他の役者への質問、作品制作について、それぞれの推し作品が語られるコーナーがあった。

登場してはじめに話をしてくださったのは三人の監督たちだった。メモから書き起こしたので正確なものではないが、

藤井道人監督は「10年後もみなさんのポケットに入れておけるような、ひとつひとつ素晴らしい作品になっていると思うので、楽しんでください」

上田慎一郎監督は「映画が完成して、お客さんに語ってもらって初めて完成すると思うので、どんな声が聞けるか楽しみ」

三島有紀子監督は「色んな不安を乗り越えて来てくれてありがとうございます。この映画が作れたことに感謝しているし、今日を迎えられて幸せに思います」

と挨拶をしてくださった。まだ人が集まるということに不安の感情が重く乗る頃だったぶん、誰かのもとに作品が届くことに対する感謝の気持ちを語ってくださったことが印象に強く残った。

作家性の違う3人の監督のもとに集まった監督や役者のみなさんは、横並びになると非常にカラフルだ。これまで自分の好みで選んでいたら出会えなかったかもしれない方達も、よく見る方達も同時に視界に入ることになって面白い。

12本の違う短編に携わった人たちが同じ作品として編まれた映画を全員観て、互いの感想を楽しそうに交換している。監督たちも、他の現場を見ることによって作品を語る言葉がよりメタなものになっていて、映画製作といういち視聴者にとってはスケールさえ想像できない現場のことに目を向けられるようになる希有な経験になったと思う。

映画公開後は、映画製作のドキュメンタリーも発表された。

例えば上田監督は小関裕太さんに「撮影前から連絡をくれて質問をしたりコミュニケーションをとってくれた」「現場でスタッフを笑わせてくれた」という文脈から語り、松本穂香さんも「監督は「OK!」のテンションで「もう1回!!」も言ってくれて、明るい気持ちで最後までできた」と語っていて、現場でのものづくりをするまでの空気作りを中心に語っていた。

藤井監督はキャリアのスタートが短編映画だったことを振り返って、今また短編映画を撮れることにワクワクしたと語り、短編映画としての色を大切にされていたことを感じさせた。

どんなことを考えながら撮影中過ごされていたのかというところから作品を俯瞰しても体験できたし、これが集まって語られているが故にお互いに影響しあって語りが生まれているのもとても面白かった。

特に共演経験のある役者さんたちの繋がりには心癒された。

『ユメミの半生』主演の松本穂香さんに対し、監督の上田慎一郎監督は「本当にこの役を穂香ちゃんにお願いして良かったと思いました」「僕が書いたキャラクターなんだけど、それを上書きしてくるくらい生きたユメミをやってくださった」とコメントしていて、映画『his』で共演経験のある藤原季節さんが離れたところからとても嬉しそうに笑って頷いていた。

推し作品は?という司会者からの質問に季節さんは「上田チームの暴れっぷりがすごい」「作品の広がりを持たせてくれた」と取り上げていて、役者同士としてのリスペクトの様子がみられた。

この後、藤原季節さんが自分の作品について語りながらめちゃくちゃ泣いてしまうというシーンがあった。

座った位置的に目の前にいた推しの季節さんの目が潤んでいく様子と対峙していたわたしは、必死にレポしようと登壇者の皆さんの言葉を書き留めていたノートに「泣いている……」と思わずペンを走らせてしまった。正直、登場したときから表情が固くて何かあるのかと思ったが、泣かないように身構えていたのかなと今振り替えれば思える。特記すべきほどの号泣だった。あっという間に、場の主役となった。

そしてこの試写会ニュースの主要トピックのひとつになってしまった。YouTubeにいくつかのメディアがこの完成披露試写の動画を上げているが、「涙」の文字がタイトルに並ぶ。

その後役者同士で質問をしあうコーナーで、ロン・モンロウさんに「役作りの秘訣は?」と尋ねられた松本穂香さんが「私が思うのは、季節さんもそうですけど…」と、泣きすぎてあんまり長く語れなかった彼の話から役作りとしての観点を取り上げて語り直してくれていて、「絆よ………」と自然と拝む手を作ってしまった。同じ動画なのでサムネイルが同じだが、それぞれ頭出ししてあるので見てほしい。

藤原季節さんはこの場で、この映画を「出会いの映画」だと語った。

富司純子さん演じる冬海は75歳で、年金とアルバイトで細々と食いつないでいる。ある日海で出会った歩(藤原季節)に誘われて、危うい仕事に手をつけることになるというお話だ。

彩度を落とした色彩の映像で描かれる静かな空気感は、わたしたちが今苦しみながらも必死に、淡々と、色んな状況がないまぜになりながら送っている生活を思い起こさせる。人との出会いがそこに変化を与えていく。特にエモーショナルなラストシーンが鮮烈に印象を残す。

二人のプロフィールはほとんど語られないが、不思議とその余白が謎にならず、どこか自分の経験とフィットさせて想像できる。それは微細で丁寧な人物の動きが、作品の力で受け取りやすくなっているからかもしれないと思った。

危ない仕事をしながらも華美さがなく寂しそうな歩と、胆力のある冬美。物悲しく苦しい物語のように一見して見えるあらすじにも関わらず、二人が並んだ画は、わたしを笑顔にさえしてくれた。確かに、出会いの映画だった。

「歩という人物に出会わせていただいたんで、彼が持っている寂しさみたいなものを少しでも理解したいなと思って。…俺、舞台挨拶で泣くの嫌なんだよな!!!でも、この『よろこびのうた』っていうのは本当、まさに出会いの映画でもあると思ってて。僕も本当に三島監督とか、冬美さんを演じた富司さんに出会うことができて、自分自身が救われました。」

語り終えた時客席からは拍手が巻き起こった。多分あそこにいたみんなが、帰ってから人に語りたくなるシーンだったと思う。

こんな時代に、そしてこんな時代であることを思い起こさせるような作品で、ちゃんと繊細でいることを諦めないでいる人がいるんだと思い知った舞台挨拶だった。わたしがマスクで自分の誠実さを気取っている間に、役のために歩き続けた人がいた。作品が届く日に感情を吐露して、作品を届けようとしてくれた。そのことは自分を見つめ直させてくれると同時に、救いにもなった。自分の仕事をまっすぐに見つめることが、こんな強さにもなる。ちょうどDIVOC-12の配信がスタートしたので、ぜひ観てほしいと思う。

映画は作品という形で残り続けるものだと思うが、本作はこの状況下で生まれ、公開されたという文脈込みで語り継がれていってほしい。外に出ることが許されるかどうかさえ危うかったあんな日々にひとりで役を積み、本気で泣きながらでも語りたかった「歩」という役を生きた彼がいたこと。

『DIVOC-12』

— U-NEXT (@watch_UNEXT) 2021年12月29日

U-NEXTで独占見放題配信中💁♀️

12人の映画監督が描く12の物語🎬

すべて10分の短編映画ですので

監督・出演者・ストーリーなど

気になった作品から観てみるのも🙆♀️

もちろん一気観は🙆♀️🙆♀️#横浜流星 #松本穂香 #小関裕太 #藤原季節 #清野菜名 #笠松将#DIVOC12 https://t.co/yGAd5NaBtu pic.twitter.com/RMijcIGsC1

この日、この状況でしっかりと傷つきながら表現を諦めずにいる方々のパワーを目の前で見て、心から恥ずかしいと思った気持ちを忘れないようにしたい。

出会った人を正面から見て、感受性が堰き止められないような繊細さを持っている方々とその作品はあんなにも素敵だった。